Löwenzahn

Taraxacum officinale Der Löwenzahn, der im Volksmund auch als Butterblume oder Kuhblume bekannt ist, zählt wohl mit zu den bekanntesten und am häufigsten vorkommenden Wildkräutern. Der an Bitterstoffen reiche Löwenzahn ist seit langem ein anerkanntes Heilkraut und hilft u.a. gegen Leber- und Gallenbeschwerden. Doch auch in der Küche lassen sich mit Löwenzahn viele leckere Gerichte zubereiten.

Der Löwenzahn, der im Volksmund auch als Butterblume oder Kuhblume bekannt ist, zählt wohl mit zu den bekanntesten und am häufigsten vorkommenden Wildkräutern. Der an Bitterstoffen reiche Löwenzahn ist seit langem ein anerkanntes Heilkraut und hilft u.a. gegen Leber- und Gallenbeschwerden. Doch auch in der Küche lassen sich mit Löwenzahn viele leckere Gerichte zubereiten.

| Botanischer Name | Taraxacum officinale |

| Pflanzenfamilie | Korbblütler |

| Weitere Namen | Kuhblume, Pusteblume, Hundeblume, Milchblume, Saublume |

| Aussaatzeit / Pflanzzeit | März-Mai |

| Blütezeit | April-Juli |

| Erntezeit | April-September |

| Standort | sonnig bis halbschattig; nährstoffreiche und lockere Böden |

| Verwendung als Heilkraut | Gallenleiden, Leberbeschwerden, Harnbeschwerden, Nierenleiden, Ekzeme, Rheuma |

| Verwendung als Gewürzkraut | als Gemüse, in Salaten, Ersatzkaffee, Gelees |

Von Löwen, Mönchen und Butter

Löwenzahn - Ein Wildkraut mti scheinbar unendlich vielen Namen, die entweder auf die Gestalt der Pflanze, die Farbe oder deren Eignung als Futterpflanze anspielen, genau wie der Bezug zu Mönchen hergestellt wird.

Ein sehr alter und vor allem in historischen Kräuterbüchern zu findender Name ist Leontodon. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet die Vokabel Löwenzahn - "wegen der zahnartig eingeschnittenen Blätter"[1].

Der botanische Name Taraxacum officinale hingegen geht weit in die Geschichte zurück. Woher das Wort Taraxacum stammt, ist bis heute nicht geklärt. Was allerdings überliefert wurde, ist die Tatsache, dass im arabische Ärzte mit dem Begriff Tarakshagan ein "Augenübel bezeichneten, gegen welches der Milchsaft der Pflanze angewendet wurde"[1]. Um welche Augenkrankheit es sich dabei handelte, ist ungewiss.

Alternativ könnte die Bezeichnung Taraxacum auch in Verbindung mit der abführenden und darauffolgenden beruhigenden Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt stehen, insofern der Name auch von der griechischen Vokabel für beunruhigen hergeleitet sein könnte.

Die Namen Kuhblume oder Butterblume beziehen sich auf die sonnengelbe Farbe der Blüten und dem Gedanken, dass die Butter schön gelb werden würde, wenn Löwenzahn als Futterpflanze reichlich von Kühen gegessen würde.

Da das Gelb der Löwenzahnblüten auch mit der Farbe von Eigelb verglichen wurde, ist Löwenzahn in der älteren Literatur auch unter den Einträgen Eierblume oder Dotterblume zu finden, während der Name Gelber Sonnenwirbel mit der Farbe der Sonne in Verbindung gebracht wurde.

Ebenfalls historisch ist der Name Kettenblume, der vor allem bei Kindern im Umlauf war, da diese "hohle Blumenstiele zusammenstecken und Ketten daraus bilden"[2].

Vergleichsweise wenig bekannt sind die Synonyme Mönchskraut, Pfaffenkraut und Pfaffenplatte im Zusammenhang mit Löwenzahn. Hierbei spielt die Verwendung von Löwenzahn in der Kostermedizin allerdings keine Rolle. Tatsächlich ist es wieder der Bezug zum Blütenstand bzw. die Phase, nachdem alle weißen Schirmchen nach der Blüte von der Pflanze weggepustet wurden und der Vergleich mit den rasierten Köpfen von Mönchen alias Pfaffen zum Tragen kommt[3].

Der Sinn hinter den Bezeichnungen Pusteblume, Schäfchenblume oder Laternenblume wird deutlich, sobald sich die gelben Blüten in den fedrig-weißen Fruchtstand - ähnlich wie ein wolliges Schaf - verwandeln und durch einfaches Pusten von der Pflanze im Wind fortgetragen werden. Der Name Laternenblume ist mittlerweile auch etwas in Vergessenheit geraten. In der Vergangenheit hieß es, dass Kindern "sich an den kugelförmigen weißlichen Samenköpfchen freuen, welche beim Blasen wegfliegen, so schnell wie man eine Laterne ausbläst"[2].

Der Namenszusatz officinale hingegen ist bei vielen Kräutern zu finden, deren Inhaltsstoffe seit jeher von nachgewiesener medizinischer Bedeutung sind.

Merkmale und Systematik des Löwenzahns

Herkunft und Vorkommen der Löwenzahns

Der Löwenzahn ist eine heute weltweit verbreitete Pflanze, die ihren Ursprung auf der Nordhalbkugel hatte. Vermutlich stammt das heute vor allem auf nährstoffreichen Wiesen anzutreffende Kraut aus Zentralasien, die sich von dort vor allem in Richtung Europa ausgebreitet hat.

Neben nährstoffreichen Wiesen ist der Löwenzahn auch auf oder am Rand von landwirtschaftlichen Flächen, auf Nutztierweiden, auf Brachflächen oder in Parkanlagen anzutreffen. Löwenzahnpflanzen kommen sowohl im Flachland als auch im Hochgebirge bis teilweise über 2.500 m Höhe vor.

Systematik vom Gewöhnlichen Löwenzahn

Der Gewöhnliche Löwenzahn (Taraxacum officinale) ist ein Vertreter der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Zu dieser Pflanzenfamilie zählen viele weitere bekannte Nutzpflanzen und Kräuter wie der Wermut, die Ringelblume oder die Echte Kamille. In der engeren Verwandtschaft gehört der Löwenzahn zu den Cichoriengewächsen (Cichorieae).

Die Gattung der Löwenzahngewächse (Taraxacum) wird in der botanischen Wissenschaft unterschiedlich gehandhabt. Es gibt mehrere Quellen, in dem mehr als 1.000 verschiedene Löwenzahnarten aufgelistet werden. Andere Quellen hingegen fassen den Löwenzahn in Sektionen zusammen, die in der Regel nach der Region oder nach dem Vorkommen bezeichnet wird. Der gewöhnliche Löwenzahn wird botanisch daher auch meist schlicht mit Taraxacum sect. Ruderalia bezeichnet.

Unter den Korbblütern gibt es im Übrigen noch eine weitere Gattung mit dem Namen Löwenzahn, die unter dem wissenschaftlichen Namen Leontodon geführt wird. Sie ist mit dem der Gattung Taraxacum zwar verwandt. Sie unterscheiden sich jedoch in Hinsicht ihrer Inhaltsstoffe sowie in einigen ihrer botanischen Merkmale (z.B. Blüten, Samenanlagen).

Merkmale vom Löwenzahn

Der Löwenzahn ist eine mehrjährige bzw. ausdauernde typisch krautige Pflanze, die eine sehr ausgeprägte Pfahlwurzel besitzt. Das auch als Kuhblume bezeichnete Kraut erreicht Wuchshöhen zwischen 15 und 45 cm, je nach Nährstoffverfügbarkeit und Standort.

Besonders auffällig sind die gesägten bis gewellten Blätter des Löwenzahns. Die auffallend dungel- bis hellgrünen, mitunter leicht gewellten, teils eiförmigen und nach oben größer werdenden Blätter können bis zu 25 cm breit und 40 cm lang werden. Sowohl die Stängel als auch die Leitgefäße der Blätter enthaltenden den charakteristischen Milchsaft. Generell gilt, dass die Menge des Milchsafts mit dem Alter der Pflanze zunimmt. Der Milchsaft schützt die Pflanze durch die enthaltenden Bitterstoffe vor Wildfraß und schützt gleichzeitig vor Infektionen.

Die Blüten des Löwenzahns sind in typischen Blütenkörben angeordnet und blühen für gewöhnlich zwischen Anfang April bis Anfang Juli. Häufig kann auch eine zweite Blütezeit im Spätsommer beobachtet werden. Den Blütenstand beim Löwenzahn bezeichnet man im Übrigen als Scheinblüte, d.h. dass mehrere Blüten den Anschein erwecken, als wäre nur eine einzige Blüte vorhanden. Im Falle des Löwenzahns bilden zwischen 200 und 300 einzelne gelbe Zungenblüten eine solche Scheinblüte aus.

Zur Fruchreife entwickeln sich aus den gelben Zungenblüten so genannte Achänenfrüchte, die in der Nahaufnahme mit einem Flugschirm (auch Pappus genannt) ausgestattet sind. Durch diese Ausstattung können sich die schwarzen, länglichen Samen problemlos mit dem Wind ausbreiten Da die Flugschirme sich leicht durch pusten vom Blütenköpf lösen lassen, nennt man diesen Zustand des Löwenzahns auch Pusteblume.

Löwenzahn aussäen und pflanzen

Löwenzahn steht in den letzten Jahren wieder häufiger auf dem Speiseplan, wodurch viele Gärtner dem Kraut ein Fleckchen im Gartenbeet oder auf dem Balkon zugestehen. Der Anbau von Löwenzahn ist grundsätzlich sehr einfach, wobei einige kleine standortspezifische Bedingungen beachtet werden sollten.

Standort: Am besten wächst der Löwenzahn an Standorten mit nährstoffreichen, gut durchlüfteten und humosen Böden. Angebaut werden kann die als Kuhblume bezeichnete Pflanze sowohl in sonnigen als auch halbschattigen Lagen. In sonnigen Lagen wächst Löwenzahn meist besser und bildet eine größere und gesündere Blattmasse aus..

Aussaat: Die beste Zeit zur Aussaat von Löwenzahn sind die Monate März bis Ende Mai, wobei auch im Spätsommer von September bis Anfang Oktober ausgesät werden kann. Die Aussaat im Frühjahr sollte im Gewächshaus oder auf der Fensterbank passieren, so dass die Pflänzchen dann ab Anfang Juni ins Gartenbeet oder in einen großen Topf umpikiert werden können. Wird im Spätsommer ausgesät, können die Samen direkt im Freiland eingestreut werden. Als Lichtkeimer sollten die schwarzen Samen nicht tiefer als 1 cm in den Boden gedrückt werden. Eine Bedeckung mit Erde sollte zwingend erfolgen, d.h. die Samen nicht einfach auf den Boden auflegen. Wird im Gartenbeet angepflanzt, ist ein Saatabstand von wenigestens 30 x 30 cm empfehlenswert. Bei sachgemäßer Anwendung erscheinen die Keimlinge in der Regel nach zwei bis drei Wochen.

Die Aussaat von Löwenzahn auf dem Balkon ist grundsätzlich möglich (siehe Kräuter für Balkon und Terasse). Allerdings sollten tiefe Töpfe gewählt werden, da die Pflanze ausgedehnte Pfahlwurzeln entwickelt. In der Regel genügt handelsübliche Blumenerde. Steht etwas Kompost zur Verfügung kann die Erde damit gern vermischt werden.

Düngen: Wächst der Löwenzahn in einem nährstoffreichen oder vorgedüngtem Boden ist für das erste Pflanzjahr keine weitere Düngung notwendig. Im zweiten Jahr ist die Einarbeitung von etwas Kompost empfehlenswert und meist auch vollkommen ausreichend. Für Balkon- oder Kübelbepflanzungen können Düngerpellets oder auch leichte Gaben organo-mineralischer Kräuterdünger verwendet werden. Wird ein Flüssigdünger verwendet, sollte dieser immer ausreichend verdünnt werden. Wächst der Löwenzahn in Kübeln, sollte alle sechs Wochen gedüngt werden (insofern keine Pellets mit Langzeitwirkung eingearbeitet wurden).

Gießen: Bei der Wasserversorgung sollte darauf geachtet werden, dass der Boden bzw. die Erde immer leicht befeuchtet ist. Löwenzahn ist häufig sogar eine Zeigerpflanze für nasse und verdichtete Böden, wie sie z.B. häufig in städtischen Flächen angetroffen werden. Staunässe verträgt der Löwenzahn. Ein kurzzeitiges Austrocknen wird gelegentlich toleriert, sollte aber nach Möglichkeit vermieden werden. An besonders heißen Tagen kann es daher erforderlich sein, die Löwenzahnpflanzen bis zu zweimal täglich zu gießen (am besten Morgens und Abends).

Überwinterung: Löwenzahn ist winterhart und bedarf keiner gesonderten Behandlung. Die oberflächennahen Blätter sterben ab, wobei die ausgedehnte Pfahlwurzel im Boden verbleibt und im Folgejahr neue Triebe bildet.

Verwendung von Löwenzahn

Der Löwenzahn kann vielseitig sowohl als Küchenkraut als auch als Heilpflanze verwendet werden. Besonders Liebhaber von Wildkräuter sowie Selbstversorger schätzen das Kraut.

Löwenzahn in der Küche

Löwenzahn genießt in der Küche von Wildkräuterliebhabern und Selbstversorgern einen ausgezeichneten Ruf. Es gibt sehr viele Verwendungsmöglichkeiten für das Kraut, die eine regelrechte Bereicherung für die Küche darstellen. Der Löwenzahn kann sowohl als Gemüse, als Grundlage für Pesto, zur Verarbeitung von Gelee und zum Einrollen verwenden.

Vom Löwenzahn lassen sich sowohl die Blätter, die Blüten als auch die Wurzeln verwerten, wobei die meisten besonderes Augenmerk auf die Blätter legen. Der Geschmack der Löwenzahnblätter ist aufgrund der enthaltenden Bitterstoffe leicht herb mit einer interessanten würzigen Note. Je älter die Blätter werden, umso bitterer schmecken sie in der Regel.

Löwenzahnblätter eignen sich hervorragend für viele Blattsalate sowie für Wildkräutersalate. Besonders lecker sind die Blätter in Verbindung mit Walnüssen, Pinienkernen oder Haselnüssen, wenn diese kurz vorher angebraten wurden. Mit einem geschmackvollen Balsamico und in Verbindung mit weiteren aromatischen Kräutern wie Basilikum, Zitronenmelisse oder Thymian lassen sich interessante Geschmacksvarianten erzielen.

Eine weitere Verwendung für Löwenzahn ist die Herstellung eines Wildkräuterpestos. Frische Löwenzahnblätter werden zusammen mit Pinienkernen (alternativ auch Walnüssen) und einem gutem Öl in einem Mörser zerdrückt und schließlich mit Pecorino-Käse und etwas Salz zusammen verrührt.

Seltener Verwendung finden die Löwenzahnwurzeln, die beispielsweise in Krisen- oder Kriegszeiten als Kaffeeersatz Verwendung fanden. Geschmacklich ähnelt Ersatzkaffee aus Löwenzahn in etwa Zichorienkaffee, welcher aus der Wurzel der Wegwarte (Cichorie) hergestellt wird. Gelegentlich werden aus Löwenzahnwurzeln auch Liköre gemacht.

Relativ unbekannt, aber ein geschmackliches Highlight ist die Zubereitung von Löwenzahn-Marmelade oder Löwenzahngelee aus den gelben Löwenzahnblüten (Kuhblume). Hierfür werden lediglich ein paar Handvoll Blüten, eine Zitrone oder Limette, Wasser sowie Gelierzucker benötigt. Aus den Blüten lässt sich außerdem relativ problemlos ein Löwenzahnsirup herstellen, der sich prima als Brotaufstrich, zum Süßen von Getränken oder pur eignet.

Löwenzahn ist ein guter Vitamin-C-Spender und sollte am besten immer frisch verwertet werden. Vermeiden Sie das Sammeln von Blüten und Blättern an vielbefahrenen Straßen.

Löwenzahn als Heilkraut

Hinweis zu medizinischen Inhalten

Die hier dargestellten Inhalte stellen keine Empfehlungen dar. Sie sind aus historischen und wissenschaftlichen Quellen nach wissenschaftlichen Standards recherchiert und werden von uns zusammengefasst. Sollten Sie krank sein, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Die Bestandteile des Löwenzahns sind nicht nur in der Küche von Nutzen, sondern auch als Heilmittel für eine Vielzahl an Beschwerden. Die Pflanze war bereits in der Antike ein bekanntes und häufig verwendetes Heilkraut.

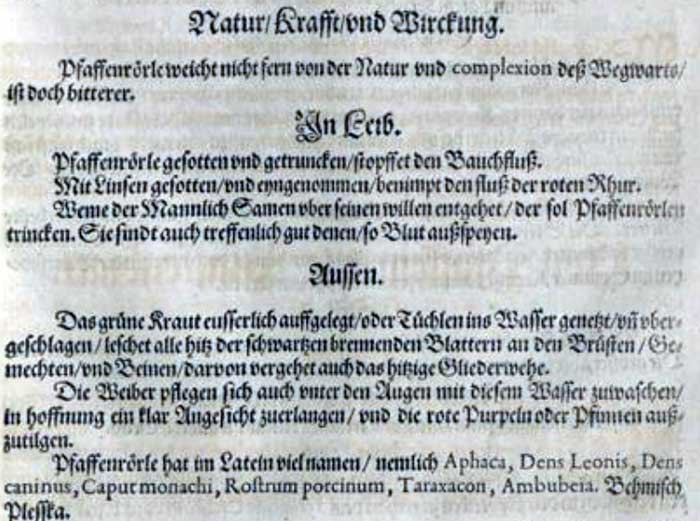

Im Kräuterbuch von P. A. Mattioli wurde der Löwenzahn als Pfaffenröhrle bezeichnet und wurde vorwiegend verwendet, um den Bauchfluß zu stopfen oder um die Beschwerden der roten Ruhr (heute als Bakterienruhr bezeichnet) zu lindern. Äußerlich wurde der Löwenzahn bei schmerzhaften Brüsten, Gemächten und Beinen sowie bei verschwommenem Sehen verwendet.

Auch heute noch wird der Löwenzahn im naturmedizinischen bzw. heilkundlichen Bereich für zahlreiche Beschwerden verwendet. Medizinisch sind vor allem die in Kraut und Wurzel enthaltenden Bitterstoffe von Bedeutung, die vor allem bei Beschwerden im Magenbereich sowie bei allgemeinen Verdauungsstörungen eingesetzt werden. Getrocknete Löwenzahnblätter gelten als probates Hausmittel bei leichten bis mittleren Leber- und Gallenbeschwerden. Löwenzahnwurzel zusammen mit dem Kraut werden in der Naturheilkunde unter dem Namen Taraxaci herba cum radice geführt.

Neben Bitterstoffen enthalten die Löwenzahnbestandteile viele weitere Inhaltsstoffe wie Flavonoide, Triterpene oder Phytosterole. Die Wirkung von Löwenzahn kann daher mit folgenden Eigenschaften und Heilwirkungen beschrieben werden:

- appetitanregend

- stoffwechselanregend

- entwässernd

- krampflösend

- Förderung des Gallenflusses (choleretisch)

- magensaftanregend

- entzündungshemmend

- harntreibend

Diese Wirkungen macht sich die Heilkunde zusammenfassend für folgende Beschwerden und Krankheiten zu Nutze:

- Gallen- und Leberbeschwerden

- Allgemeine Verdauungsbeschwerden

- Wasseransammlung

- Pickel und Ekzeme

- Appetitlosigkeit

- Völlegefühl

- Blähungen

- Blasen- und Nierenbeschwerden

- leichte Nierenbeschwerden

- Stoffwechselbeschwerden

- Rheuma

Zur Anwendung kommt das Heilkraut meist in Form eines Löwenzahntees, vereinzelt auch in Form von Tinkturen und Presssäften. Für die Zubereitung eines Löwenzahntees (250 ml) werden ein bis zwei gehäufte Teelöffel getrocknetes Löwenzahnkraut mit Wurzel mit kochend heißem Wasser übergossen und für etwa 10 Minuten ziehen gelassen. Nach Abseien des Tees sollte immer in kleineren Abständen von etwa 2 Minuten jeweils kleinere Schlücke getrunken werden. Pro Tag sollten nicht mehr als drei Tassen Löwenzahntee getrunken werden. Häufig sind Löwenzahnblätter Grundbestandteiler vieler Verdauungstees, die häufig noch Kräuter wie Schafgarbe oder Tausendgüldenkraut beinhalten. Die Anwendung sollte nicht länger als vier Wochen dauern.

Weitere bekannte Darreichungsformen sind Löwenzahntinkturen oder Presssäfte bzw. Frischpflanzensäfte aus Löwenzahnblättern. Sie können jeweils vor den Mahlzeiten eingenommen werden und enthalten meist deutlich mehr Bitterstoffe als ein Tee.

In homöopathischen Anwendungen kommt der Löwenzahn vor allem bei Oberbauchbeschwerden, bei Gelenk- und Muskelbeschwerden, bei Magenschleimhautentzündung sowie bei Rheuma zum Einsatz.

Nebenwirkungen und Hinweise: Menschen, die nachgewiesen eine Kontaktallergie mit dem Milchsaft haben, sollten auf Presssäfte und Tinkturen verzichten. Unter Umständen können auch Magenbeschwerden auftreten. Meist geschieht dies, wenn der Tee zu lange zieht oder die Anwendung über einen sehr langen Zeitraum erfolgt.

Löwenzahn kaufen - Was gibt es zu beachten?

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit des Löwenzahn als Küchenkraut sowie als alternatives Heilmittel gibt es im Handel mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Neben frischen Löwenzahnblättern sind in einigen Gartencentern und Märkten auch frische Löwenzahnpflanzen erhältlich. Da es hier zu Verwechslungen mit dem gleichnamigen Löwenzahn kommen kann, sollte zwingend auf die botanische Bezeichnung Taraxacum geachtet werden.

Einige namhafte Hersteller von Saatgut bieten mittlerweile auch Samen für Kultur-Löwenzahn an. Davon sind u.a. auch Sorten verfügbar, die direkt für den Einsatz in der Küche gezüchtet wurden und einen etwas geringen Anteil an Bitterstoffen enthalten.

Für heilkundliche Anwendungen können getrocknete Löwenzahnblätter gekauft werden, die sich u.a. für Löwenzahntee, Aufgüsse oder Wickel eignen. Die Verpackung sollte luftdicht und aromadicht sein, um eine größtmögliche Qualität zu erhalten. Einige Anbieter führen auch Produkte, die sowohl die getrockneten Blätter als auch Wurzeln des Löwenzahns beinhalten. Die Preise sind verhältnismäßig günstig und liegen zwischen etwa 2 und 5 EUR für 100 Gramm, je nach Anbauverfahren. Für Anwender, die es bequem mögen, gibt es auch eine Reihe an Anbietern, die fertige Teebeutel zur Verfügung stellen.

Im freiverkäuflichen Heilmittelbereich gibt es auch gepressten Löwenzahnsaft, der vor allem bei Magen- und Darmerkrankungen angewendet wird. Geschmacklich sind die Säfte aufgrund der vielen Bitterstoffe jedoch nicht unbedingt erwähnenswert. Allerdings wird eine gute Verträglichkeit und eine meist gute Wirkung bestätigt. Die Preise für solche Säfte sind zwar nicht unbedingt günstig, dafür steht aber ein schonendes alternatives Heilmittel zur Auswahl.

Weiterführende Literatur und Quellen

- Köhler, E. (1887): Taraxacum officinale. IN: Köhler's medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte. Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America

- Schmid, E. F. und Curtmann, W. J. G. (1886): Der Löwenzahn. IN: Das Pflanzenreich

- Nemnich, P. A. (1794): Leontodon. IN: Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte

- Mattioli, P. A. (1611): Kreutterbuch

- Ehrhardt, B. (1756): Oekonomische Pflanzen-Historie. IN: Oekonomische Pflanzenhistorie nebst dem Kern der Landwirtschaft Garten- und Arzneykunst

- Bock, H. (1630): Kreütterbuch. Darin vnderscheidt, Namen vnd Würckung der Kreütter, Standen, Hecken vnnd Beumen, sampt ihren Früchten, so inn Teutschen Landen wachsen ... Item von den vier Elementen ... Auch wie alle Speiss vnd Dranck, gesunden vnd kranken, dargereicht werden sollen

- Krünitz, J. G. (1801): Löwenzahn. IN: Oekonomisch-technologischer Encyklopädie, oder allgemeinem Systeme der Staats- Stadt- Haus- und Land-Wirthschaft, der Erdbeschreibung, Natur- und Kunst-Geschichte